Messagesメッセージ

この映画祭開催の本当の意味とは?

新潟国際アニメーション映画祭実行委員長

成田 兵衛

実行副委員長/プログラム・ディレクター

北條 誠人

実行副委員長/プログラム・ディレクター

梨本 諦嗚

事務局長/プログラム・ディレクター

内田 昌幸

ジェネラル・アドバイザー

土居 伸彰

なぜ新潟でこの映画祭を開催するのか?

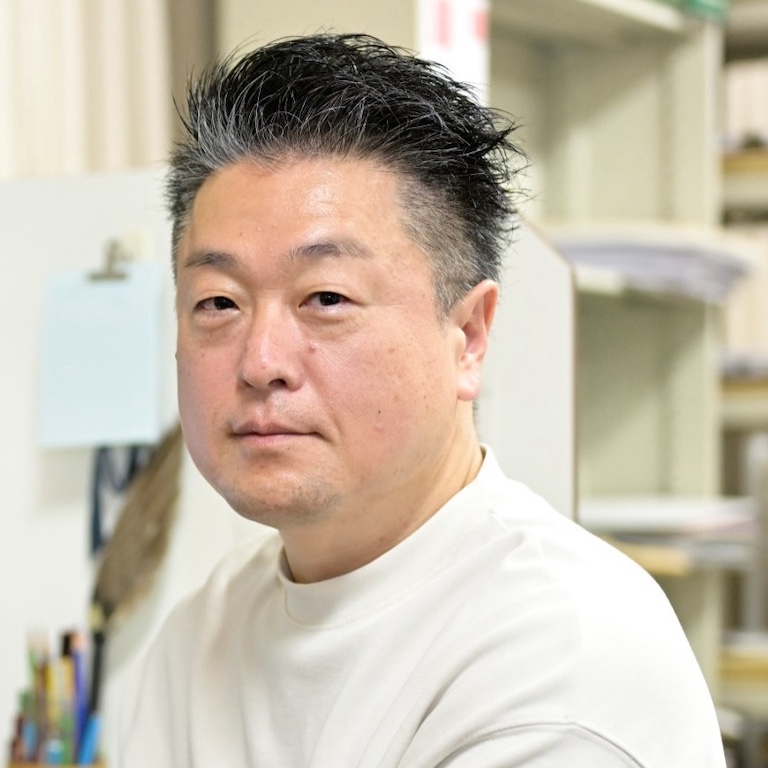

新潟国際アニメーション映画祭創設者/初代実行委員長

堀越謙三(1945 – 2025)

映画プロデューサー、ユーロスペース元代表取締役、開志専門職大学名誉教授、東京藝術大学名誉教授。製作した映画は、レオス・カラックス「アネット」、アッバス・キアロスタミ「ライク・サムワン・イン・ラブ」、フランソワ・オゾン「まぼろし」、ウェイン・ワン「スモーク」など、著書に「インディペンデントの栄光」(筑摩書房)

アニメーションを通して新潟から新しい風を吹かせること。

それが本映画祭のただひとつのミッションです。

現実は、描いた夢のサイズより大きくなることはありません。また、チャレンジしないと夢は実現しません。だからこそ、私たちは「新潟アニメマンガバレー構想」「新潟コミュニティビルド構想」という日本初の壮大なビジョンを打ち出し、20年後30年後へ向けて動き始めるのです。本映画祭は、その存在自体が大きな価値を持つだけでなく、新潟を、ひいては日本を目指す方向へ導いてくれます。

世界各国から新潟に多くのアニメーション関係者が訪れるようになりました。次は私たち新潟の番、この映画祭を足がかりとして若い才能が世界へ飛び立つことで、アニメーションを通した国際交流エコシステムが完成すると信じています。世界から新潟へ、そしてまた新潟から世界へ。

夢が現実となる新潟の未来がやってくるとしたら、新潟はそのとき初めて「日本が世界に誇る真の国際都市」としてirreplaceableな不動の地位を築くはずです。

「アニメーション業界が必要とする人材を全て新潟で、しかも制作現場で育成できる」

上記は、本映画祭を創設し、第3回まで実行委員長を務めた故・堀越謙三さんのメッセージです。深く同意しますので、堀越さんに敬意を表してそのまま本ページ末に残します。